SERVICE PHONE

363050.com发布时间:2025-10-05 06:49:43 点击量:

美网,美国网球公开赛,US Open,美网2025,美网直播,美网签表,美网投注,网球四大满贯/【2025美网】美国网球公开赛US Open最新赛程签表、比分直播、球员动态、冠军预测全掌握!关注美网四大满贯盛事,获取最新赔率与投注资讯。我爸,一个平时只看新闻联播和抗日神剧的东北老汉,唯一一次对网球表现出兴趣,是很多年前的一个下午。电视里正在放法网决赛,莎拉波娃和一个叫哈勒普的姑娘打得难分难解。我爸本来在嗑瓜子,突然坐直了身子,指着屏幕说:这闺女,眼神里有股劲儿。那场比赛打满了三盘,莎娃最后赢了,抱着奖杯哭得像个孩子。我爸点点头,下了结论:是块料。很多年后我才明白,我爸说的劲儿,就是莎拉波娃之所以成为莎拉波娃的原因。这种劲儿,不是一朝一夕能练出来的,它融在血液里,刻在骨子里,是日复一日的坚持和磨砺。就像东北老话说的三岁看大,七岁看老,莎拉波娃的传奇,早在她四岁那年拿起球拍的那一刻,就已经埋下了伏笔。

1987年出生在俄罗斯尼亚甘的莎拉波娃,人生第一个转折点发生在4岁。这个年纪的孩子,大多还在父母怀里撒娇,但小玛莎(莎拉波娃的昵称)的手里,已经被父亲塞进了一支锯短了手柄的木制球拍。这不是一个温馨的亲子游戏画面,而是一段艰苦岁月的开始。俄罗斯西伯利亚的冬天,气温能轻易跌破零下二十度,呵气成冰。室外网球场被厚厚的积雪覆盖,小玛莎的手冻得通红发僵,眼泪刚流出来就几乎要结冰。但她还是跟着父亲尤里,在严寒中一遍遍地练习挥拍。父亲的要求极其严格,一个动作不标准就要重复上百次。邻居们常常能看到,在皑皑白雪中,一个小小的身影在固执地追着那个黄色的小球。这种极端环境下的训练,塑造了她最初的性格:坚韧、耐寒,以及超乎常人的毅力。她后来回忆说,那时候最大的愿望,就是能进屋喝一口热水。

命运的第二次转折在她6岁时到来。当时,另一位俄罗斯网球名将卡费尔尼科夫的父亲偶然看到了她的练习,这位慧眼识珠的前辈对尤里说了一句改变命运的话:这孩子是个天才,但俄罗斯给不了她未来。你应该带她去美国,那里有最好的网球环境。这句话点燃了尤里心中的希望之火,也开启了一段充满未知与风险的旅程。父女俩带着仅有的700美元,踏上了前往美国佛罗里达的征程。这段经历听起来像励志电影,但背后的辛酸却鲜为人知:他们语言不通,举目无亲,最初的住所简陋不堪。尤里只能打着各种零工——建筑工、洗碗工,什么活都干,来勉强支付女儿的学费和生活费。莎拉波娃后来在自传中写道,她深知父亲的牺牲,所以即便在异国他乡感到孤独和害怕,她也从未在训练中有一丝懈怠。她知道自己没有退路,网球是唯一的出路。这种从童年就开始的破釜沉舟的心态,让她比同龄人更早成熟,也更能吃苦。在尼克网校,她是出了名的训练狂,总是第一个到场地,最后一个离开。她的成功,从来不是天赐的礼物,而是用幼年时的汗水、泪水和严寒,一点点浇灌出来的种子。

时间跳到2004年温布尔登网球公开赛,这场赛事成为了莎拉波娃职业生涯的引爆点。当时的女网格局,是小威廉姆斯一手遮天的时代。小威以毁灭性的力量和强大的气场统治着女子网坛,是公认的女王。因此,当17岁的莎拉波娃,一个排名仅15位、名不见经传的俄罗斯小姑娘站上决赛草地时,几乎所有的体育媒体、评论员和博彩公司都一致认为,这将是又一场小威的个人秀。赛前预测一边倒地认为,经验不足的莎拉波娃难以撼动小威的统治。这种外界普遍看衰的氛围,反而激起了莎拉波娃内心更强的斗志。

比赛进程让所有预言家目瞪口呆。从第一分开始,莎拉波娃就没有丝毫怯场。她用一声声穿透全场的、极具个人特色的尖叫,配合着比尖叫更锐利、更精准的击球,完全压制住了卫冕冠军。她的回球又深又准,尤其是强大的底线抽击,让力量见长的小威也相形见绌。发球环节,她更是表现出与年龄不符的冷静,一次次发出ACE球或者直接得分。6-1,6-4,比分牌定格的那一刻,全英俱乐部陷入了短暂的寂静,随即爆发出雷鸣般的掌声。莎拉波娃跪在温布尔登的绿茵场上,双手捂脸,似乎不敢相信眼前发生的一切。她冲向观众席,与父亲尤里那个著名的电话对话成为了网球史上的经典瞬间:爸爸,我们赢了!我们做到了!这个冠军的意义,远不止于一个大赛奖杯。它以一种最戏剧性、最不可能的方式,宣告了一位超级新星的诞生。她不仅打破了小威的垄断,更向世界展示了一种全新的、充满攻击性和观赏性的女子网球风格。

然而,这场辉煌的胜利,也悄然为莎拉波娃职业生涯中一段最著名、也最苦涩的不对等竞争拉开了序幕。小威廉姆斯,这位被她在巅峰期击败的对手,在此后长达十多年的时间里,成为了她职业生涯中一座难以逾越的大山。在接下来的21次交手中,莎拉波娃仅赢了开头的2次(包括这次温网决赛),随后遭遇了一波漫长的连败。媒体毫不留情地给她贴上了小威女仆的标签,这个标签像一根尖锐的刺,深深扎在她的心里,每一次对阵小威,都是一次巨大的心理考验。但即便如此,莎拉波娃也从未回避或退缩,她一次次地走上赛场,试图挑战这座高山。这种明知山有虎,偏向虎山行的倔强,也是她性格中极为重要的一部分。

温网冠军的巨大光环,没有让莎拉波娃沉醉其中,反而让她成为了巡回赛中所有对手的靶子。每个人都想击败这个新科温网冠军,以此来证明自己。面对这种压力,莎拉波娃的回应简单而直接:用更多的胜利和冠军来巩固自己的地位。2006年的美国网球公开赛,她以赛会3号种子的身份出征。这一次,她不再是黑马,而是备受瞩目的夺冠热门之一。她的晋级之路依然强势,击败了包括当时状态正佳的中国名将李娜在内的多位好手。决赛中,她的对手是比利时球后、以技术全面和意志顽强著称的海宁。这场决赛,莎拉波娃展现出了比两年前在温网时更加成熟的技术和更稳定的心态。她几乎没有给海宁太多机会,以两个6-4直落两盘取胜,拿下了职业生涯第二个大满贯冠军。

此时的莎拉波娃,已经彻底完成了从一黑到底的天才少女到巡回赛中最稳定、最具威胁的顶级高手的蜕变。她的技术环节更加扎实,心态经过大赛洗礼后也愈发沉稳。2008年澳大利亚网球公开赛,她迎来了个人状态的绝对巅峰。在这项年度首个大满贯中,她展现了恐怖的统治力。从第一轮到最后的决赛,她未丢一盘,以横扫千军之势夺冠。这个冠军让她成为了首位赢得澳网女单冠军的俄罗斯球员,她的世界排名也顺势登顶第一,真正做到了世一。荣誉、掌声、商业代言如潮水般涌来,她似乎站在了世界之巅,拥有了一切。

但命运似乎总喜欢在最高处设置陷阱。同样是在2008年,严重的肩伤如同幽灵般找上了她。肩伤,对于极度依赖发球和强力抽击的网球运动员来说,几乎是毁灭性的。她的发球威力锐减,击球疼痛难忍。最终,她不得不接受手术治疗,并因此远离赛场长达数月之久。复出之路漫长而艰辛,她的世界排名一度暴跌至百名开外。彼时,质疑声再次甚嚣尘上:莎拉波娃的时代已经结束了。她只是个流星,伤病毁了她。面对这些声音,她选择了沉默和坚持。她一点点调整技术动作,尤其是发球,以适应手术后的肩膀。

这个过程痛苦而煎熬,但她挺过来了。2012年,她卷土重来,一路杀入法网决赛。在并不擅长的红土场上,面对防守顽强的意大利老将埃拉尼,莎拉波娃顶住了巨大压力,稳稳地拿下了比赛。夺冠的那一刻,她没有像17岁时那样狂喜呐喊,而是长舒一口气,然后紧紧地、久久地抱住了那座苏珊·朗格伦杯。这个冠军让她集齐了澳网、法网、温网、美网四大满贯的冠军奖杯,完成了职业生涯全满贯的伟业,成为女子网坛历史第十人。她终于用最硬核的成绩,彻底甩掉了花瓶和一满贯奇迹的帽子,正式步入了传奇球员的行列。

在完成全满贯这一伟大成就之后,很多人认为,莎拉波娃的职业生涯已经足够圆满,可以功成身退了。但他们对莎拉波娃的竞争心和好胜心一无所知。她对胜利的渴望,丝毫没有因为功成名就而减退。2014年,她再次站在了法网决赛的赛场,对手是首次打进大满贯决赛、年轻且冲击力极强的罗马尼亚新星哈勒普。这场比赛,成为了她职业生涯坚韧二字的最佳注脚。

比赛进程异常艰苦,远超人们赛前的预料。哈勒普用不知疲倦的奔跑和精准的底线防守,给莎拉波娃制造了巨大的麻烦。双方比分一直紧咬,每一分都赢得极为艰难。莎拉波娃凭借更丰富的大赛经验拿下第一盘后,哈勒普在第二盘迅速做出调整并扳回一城。比赛被拖入决胜盘。此时,两人的体力都已接近极限,精神也高度紧张。球场上的空气仿佛凝固了,每一拍都可能决定冠军的归属。莎拉波娃标志性的尖叫和握拳怒吼的次数越来越多,这是她给自己打气、释放压力的独特方式。最终,她顶住了对手疯狂的反扑,以6-4, 4-6, 6-3的比分锁定了胜局,第五次,也是最后一次捧起大满贯冠军奖杯。

这一年,莎拉波娃已经27岁。在竞争激烈、新人辈出的女子网坛,这已经是不折不扣的老将年纪。赛后,她坦诚地告诉记者:在决胜盘,有好几次,我觉得自己的双腿像灌了铅,我觉得自己真的撑不下去了。但内心深处有个声音在对我呐喊,必须顶住,不能在这里放弃。这场胜利,是对她战胜伤病、年龄和外界质疑的最好回报。它向全世界证明,莎拉波娃的武器库里,最厉害的不仅是强大的正手和发球,更是那颗在绝境中永不放弃、比钢铁还坚硬的冠军之心。这个冠军,是她坚韧品格的最完美诠释。

纵观莎拉波娃的职业生涯,你会发现她的征战并不仅仅局限于球场上的那方绿地或红土。场外,她同样面临着持续不断的战争。其中,纠缠她最久的敌人就是肩伤。这个顽疾从2008年开始就如影随形,她为此经历了数次复杂的手术。每一次手术都意味着漫长的恢复期,意味着世界排名的下滑,意味着需要从零开始,艰难地调整发球动作等关键技术环节,去适应手术后肩膀的新状态。这种与身体机能衰退的对抗,是每个职业运动员的噩梦,但莎拉波娃一次次地挺了过来,一次次地重返赛场。

然而,2016年,她卷入了职业生涯中最大的一场风波。她主动召开新闻发布会,宣布自己在年初的澳网药检中被查出阳性,原因是她长期服用的、用于治疗家族遗传性心脏病的一种药物(米屈肼),刚刚被世界反机构(WADA)列入禁药名单而她未能及时察觉。此事一出,举世哗然。尽管她强调是误服,并非故意使用,但国际网联依然对她做出了禁赛15个月的严厉处罚。这对她苦心经营多年的斗士形象和商业声誉造成了毁灭性打击。许多赞助商第一时间宣布与她解约或暂停合作。这无疑是比任何一场失利都更沉重的打击。

历史有时充满了巧合。她职业生涯的起点,2004年温网击败小威的那场决赛,解说席上坐着的正是女子网坛的传奇人物莫妮卡·塞莱斯——一位同样曾因药检问题(尽管性质不同)而引发巨大争议的球星。塞莱斯当时评价年轻的莎拉波娃说:她有着超越年龄的冷静。多年以后,当莎拉波娃自己也陷入药品风波时,塞莱斯的这句点评听起来仿佛是一语成谶,充满了复杂的意味。禁赛期满后,已经31岁的莎拉波娃选择复出。但时光无情,她的竞技状态已大不如前,很难再回到顶尖竞争者的行列。她参加比赛更多是出于对网球本身的热爱与不舍。2020年,她通过《名利场》杂志发表了一篇情真意切的长文,正式宣布退役,平静地为自己的网球生涯画上了句号。

在网球场上,莎拉波娃最鲜明的标签之一就是她的尖叫。在每一次发力击球时,她都会发出分贝极高、极具穿透力的喊声。这声尖叫一度成为话题,甚至引来不少对手的投诉和舆论的争议,有人认为这是一种干扰。但莎拉波娃从未为此改变。对她而言,这声尖叫是她极度专注、全力投入和释放比赛压力的独特方式,它也无形中构成了她强大气场的一部分,给对手施加了额外的心理压力。

赛场之外,莎拉波娃展现出惊人的商业头脑和品牌经营能力。她深知自己的价值并不仅限于球场。188cm的高挑身材、姣好的面容、独特的时尚品味,让她成为时尚界的宠儿。她频繁出现在《Vogue》、《名利场》等顶级时尚杂志的封面,身着高级定制礼服优雅地亮相于Met Gala等国际顶级时尚活动的红毯。她成功地将自己从一位杰出的运动员,转型为一个全球性的时尚偶像。她与耐克、海德(球拍)、依云等国际顶级品牌的代言合作长达十数年甚至二十年,合同价值数以亿计。

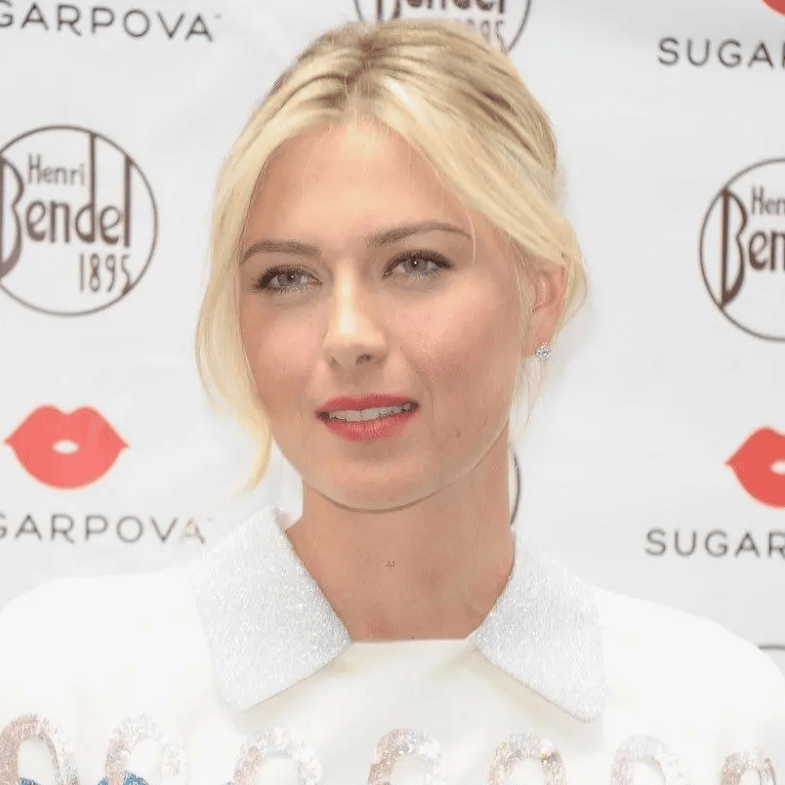

但她的野心不止于做代言人。她更进一步,推出了属于自己的糖果品牌Sugarpova,并亲自深入参与产品的设计、开发和全球营销策略。这个品牌在她的精心运作下经营得风生水起,这充分展现了她超越运动员身份的、敏锐的商人头脑。她深刻地明白,莎拉波娃这个名字本身,就是一个极具商业价值的全球性品牌。她成功地将自己在体育领域的巨大影响力,无缝转化并延伸到了商业世界,构建起一个庞大的商业帝国,这使她连续多年霸占全球收入最高女运动员的宝座。她的故事告诉我们,一个现代顶尖运动员的成功,是赛场成绩、个人形象与商业运营的完美结合。

回顾玛丽亚·莎拉波娃整整十九年的职业网球生涯,你会发现它绝非一个一帆风顺、轻松写意的爽文剧本。这条路上,有温布尔登草地上的一战成名,有罗兰·加洛斯的全满贯圆梦,也有美网和澳网的霸气登顶。但同样,这条路也布满了荆棘与陷阱:与小威缠斗失利的苦涩,与顽固肩伤反复抗争的艰辛,以及因误服禁药而跌入谷底的至暗时刻。她从西伯利亚的严寒中走来,在佛罗里达的陌生与困顿中成长,在伦敦的中心球场惊艳世界,又在巴黎的红土上完成自我救赎。

贯穿其生涯始终的,是那股我父亲在很多年前无意中点破的劲儿——那是一种对胜利近乎偏执的渴望,是一种无论被击倒多少次都必然要爬起来的坚韧,是一种将天赋、努力、争议和商业智慧熔于一炉的复杂人生。她的人生,早已远远超出了网球运动员的单一范畴,而是演变成一个关于野心、奋斗、荣耀、挫折与重生的宏大故事。这个故事的核心,或许正是她本人曾说过的那句名言:世界是非黑即白的。要么赢,要么输。但最重要的是,你如何面对这两种结果。返回搜狐,查看更多